農地中間管理事業の概要

- 事業の趣旨

-

農業経営の規模の拡大、農地の集団化、農業への新規参入者の促進等を通じて、農地の利用の効率化及び高度化を図ることで、農業の競争力を強化し、農業を持続可能なものとするため、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」(以下「機構法」という。)が制定されました。

都道府県ごとに農地中間管理機構を設置し、地域内に分散・錯綜する農地を担い手等へ集積・集約化して、担い手の農地利用が全農地の8割(山口県においては全農地の7割)を占める生産構造を実現することが目標となっています。

- 農地中間管理機構とは

-

農地の貸借(農地中間管理事業)を主体に、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、その実現を目指して事業を行う法人です。山口県においては、「公益財団法人やまぐち農林振興公社」が農地中間管理機構(以下「機構」という。)として県知事から指定を受けて事業を行っています。

- 農地中間管理事業とは

-

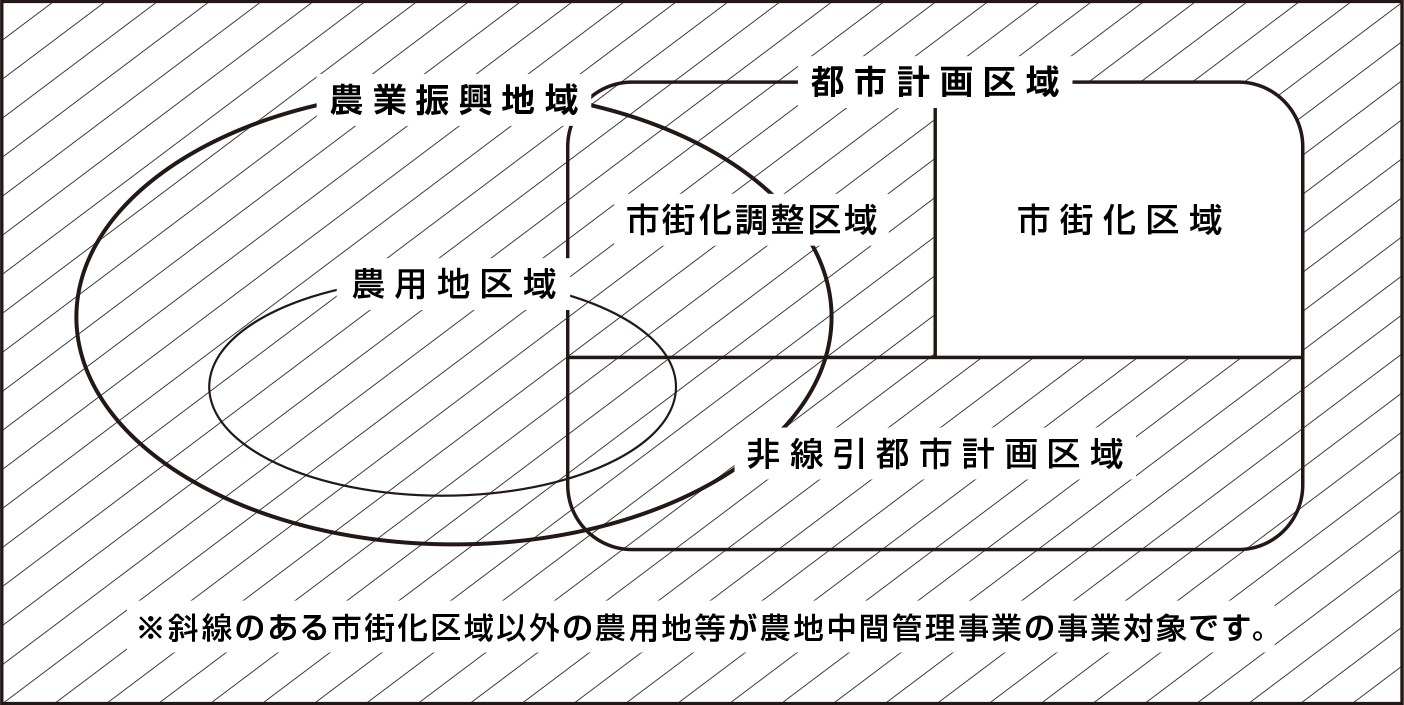

機構が市街化区域(※1)以外の農用地等を対象に実施する事業で、主に次の事業から成り立ちます。農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)に基づく地域計画が策定された区域で重点的に取り組むこととなっています。

-

農用地等(※2)について農地中間管理権(※3)を取得し、担い手等に貸付けを行う事業

-

農地中間管理権を有する農用地等の造成、改良又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務、農用地等の管理を行う事業

-

市街化区域とは、都市計画法で指定される都市計画区域の1つです。

すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。 -

農用地等とは、機構法第2条第2項に定められた以下のものを指します。

-

農用地

-

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

-

農業用施設の用に供される土地

-

開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

-

-

農地中間管理権とは、機構法第2条第5項に定められた機構が取得する以下の権利を指します。

-

賃借権又は使用貸借による権利

-

農地貸付信託により取得する所有権

-

農地法第41条第1項に基づく知事裁定による利用権

-

農地中間管理機構が借り受ける農用地等の基準

-

- 農業経営基盤強化促進法等の一部改正

-

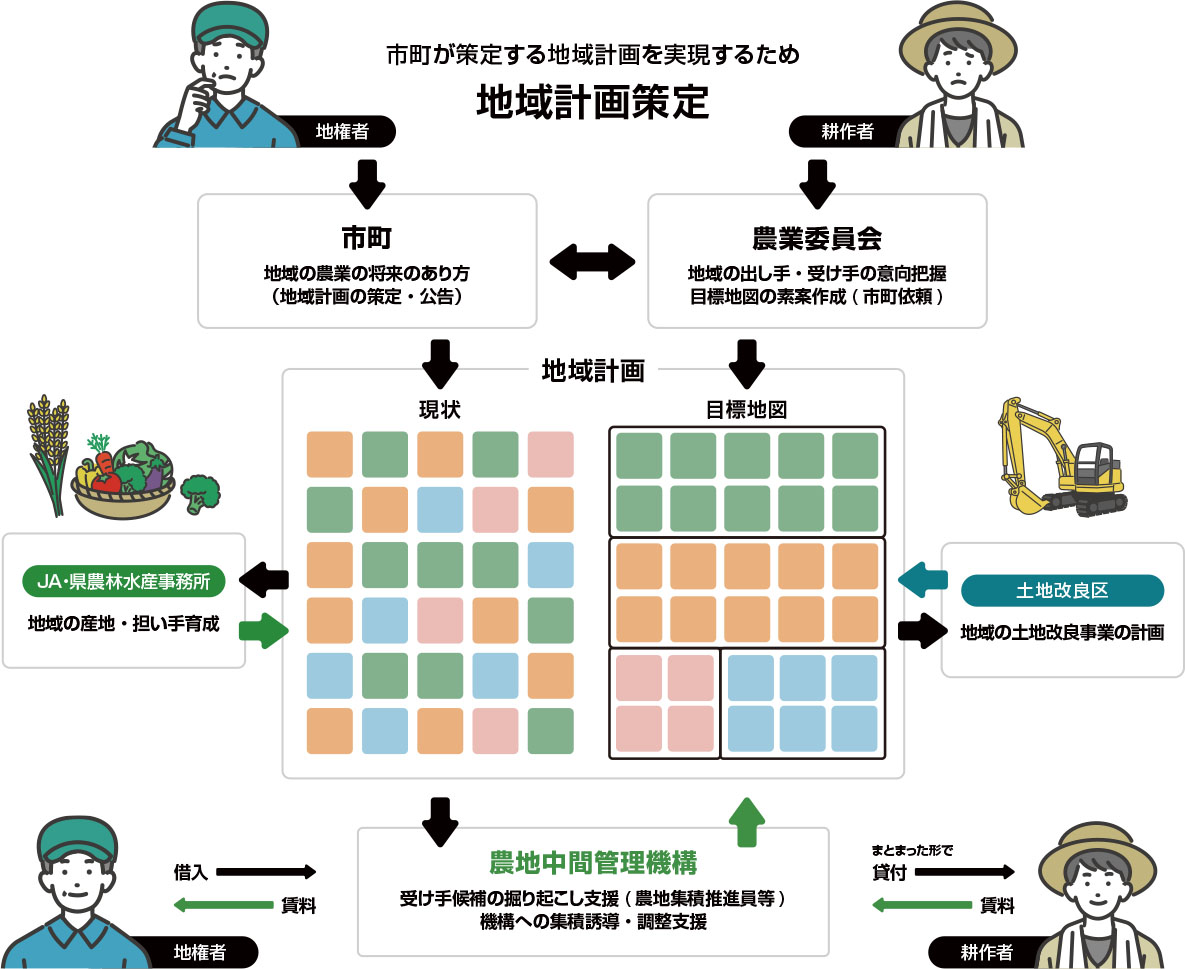

基盤法及び機構法が一部改正され、令和5年4月から施行されました。

これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域の農業者等の話合いによる将来の農地利用の姿が目標地図として明確化されます。令和7年4月からの農地貸借は、地域計画(目標地図)に基づいて行われることとなり、利用権設定等促進事業(いわゆる相対契約)と農地中間管理事業が統合一本化された仕組みが始まります。-

農地法第3条に基づく農業委員会の許可

-

市町が定める農用地利用集積計画の公告(基盤法)

※いわゆる相対契約 -

農地中間管理事業による利用権設定

-

農地法第3条に基づく農業委員会の許可

-

農地中間管理事業による利用権設定

(上記(2)と(3)が統合一本化)

これに伴い、農地の機構への集積と担い手等への配分は、農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)によって行われることになります。

また、促進計画に係る手続きは、機構による農地中間管理権の取得と耕作者への貸付を「集積」と「配分」の2つの促進計画で行う2段階方式と、農地中間管理権の取得と耕作者への貸付を1つの促進計画で行う一括方式を設けます。

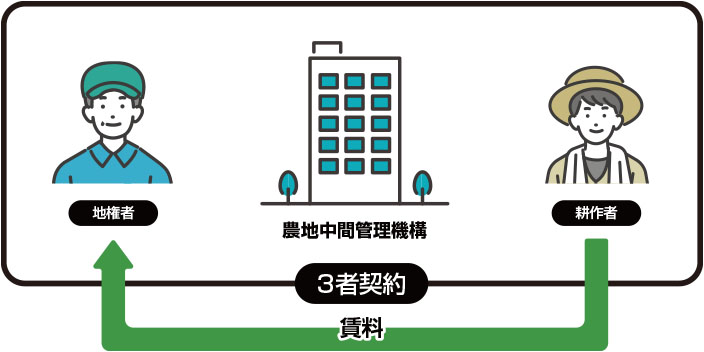

機構を通じた新たな農地貸借のしくみ

農地中間管理機構を活用する「促進計画による手続き」は次の2通りがあります。

2段階方式

「集積(借入)と配分(貸付)」の2つの促進計画

- 契約設定期間は10年を基本

- 賃料の徴収・支払は、機構が実施

- 契約期間中に変更が生じた場合、所定の手続きで変更可能

一括方式

借入から貸付まで1つの促進計画

- 契約設定期間は、短期(5年未満)も可

- 賃料は、地権者と耕作者間で直接受け渡し

- 契約期間中に変更が生じた場合、原則として解約し、必要に応じ再契約

-

- 市町等への業務委託

-

機構は事業を実施するにあたり、業務の一部を市町等へ委託します[機構法第22条]。

※機構が委託することができない業務とは、機構法第22条及び同法施行規則第18条に定める以下のものを指します。

-

促進計画の決定

-

農地中間管理権の取得の決定

-

農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務の実施の決定

-

事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成

-

- 農地集積推進員の配置

-

機構は、地域計画の策定主体である市町や農業委員会をはじめ、土地改良区、農業協同組合など関係機関と連携し、農地中間管理事業を円滑に推進するため、県内に一定の活動範囲を定めた農地集積推進員をきめ細かく配置します。

- 2段階方式における貸借手続き

-

-

機構による農地中間管理権の取得(地権者からの借入れ)

-

農用地等の借入条件

- 原則として、地域計画の目標地図に位置付けられた農用地等であること。

- 耕作者(受け手)への貸付けが見込まれる農用地等であること。

-

農地の借入期間

機構は、借入を行うにあたっては、可能な限りその期間が10年以上(機構と耕作者との契約期間が満10年になるように、借入期間を調整)となるよう努めます。しかしながら、耕作者が高齢等の理由により、10年未満を希望されることも多くなっていることから、最短期間を5年とし、借入期間は5年から10年を基本としています。

-

農地の借入期間

地域計画の達成に資するよう地権者と機構間の促進計画(集積)を作成します。具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画(集積)案を提出する、もしくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画(集積)の作成を要請することを基本とします。

機構は、市町長に促進計画(集積)の認可の申請を行い、公告により貸借等が成立します。

-

農地中間管理権の解除

農地中間管理権を有する農地が次のいずれかに該当するときは、県知事の承認を受けて、当該契約を解除する場合があります。

- 農地中間管理権を取得した後、又は貸付先との契約が解除となった後、概ね1年を経過してもなお当該農地の貸付けを行う見込みがないとき

- 災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき

-

-

機構からの利用権の設定(耕作者への貸付け)

-

貸付対象となる耕作者(受け手)

地域計画の区域内 地域計画の区域外 原則 地域計画に位置づけられた農業を担う者

担い手(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農組織)

その他 上記以外の者で、地域計画の達成に向け、市町・農業委員会が必要と認める者

上記以外の者で、地域農業の発展に向け市町・農業委員会が特に必要と認める者

-

貸付手続き

地域計画の達成に資するよう機構と耕作者間の促進計画(配分)を作成します。具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画(配分)の案を提出する、又は農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画(配分)の作成を要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(配分)案について縦覧(機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、機構と耕作者間の促進計画(配分)を決定し、県知事に認可の申請を行います。

その後、県の認可・公告(県のホームページに掲載)を経て、貸借等が成立します。

-

利用状況の報告

機構は、農地の利用状況について確認する必要があると判断した場合、耕作者に対し、農用地等の利用状況報告書の提出を求めることがあります。

-

利用権の解除

次のいずれかに耕作者が該当するときは、機構は県知事の承認を受けて、設定した利用権を解除することがあります。

- 借受農地を適正に利用していないと認められるとき

- 正当な理由なく借受農地の利用状況の報告をしないとき

- 正当な理由なく賃料を支払わないとき、その他信義に反した行為をしたとき

- 農地法その他の農業に関する法令に違反している事実が判明したとき

-

-

- 一括方式における貸借手続き

-

-

借入・貸付条件

借入・貸付条件は、基本的には2段階方式と同様ですが、貸借期間は5年未満の短期間も可能としています。

-

農地中間管理権の取得及び貸付手続き

地域計画の達成に資するよう地権者・耕作者と機構間の促進計画(一括)を作成します。具体的には、市町が農業委員会の意見を聴取し、機構に促進計画(一括)の案を提出する、もしくは、農業委員会が市町の意見を聴取して、機構に促進計画(一括)の作成を要請することを基本とします。

なお、地域計画が策定されていない地域においては、機構は、促進計画(一括)案について縦覧(機構ホームページで公表)を行い、利害関係人からの意見を求めた上で、促進計画(一括)を決定します。

その後機構は、市町長に促進計画(一括)の認可の申請を行い、公告により貸借等が成立します。

-

その他

利用状況の報告及び利用権の解除については、2段階方式と同様の対応となります。

-

- 機構による賃料の徴収と支払い

-

-

2段階方式における取扱

賃料の徴収と支払は、促進計画等に記載の賃料の支払方法に基づき行います。耕作者には、徴収月の1ヶ月前頃に機構から徴収日と当該年の賃料について事前通知を行います。地権者には、支払月の1ヶ月前頃に機構から支払日と当該年の賃料について事前通知を行います。

-

一括方式における取扱

機構は、耕作者への賃料請求権を地権者に債権譲渡することから、地権者への賃料支払い債務が弁済され、地権者は直接、耕作者に賃料の請求を行うことができます。(民法466条及び467条)。よって、賃料の支払方法(支払い時期・振込方法等)については、地権者と耕作者が協議し、耕作者が地権者に直接賃料を支払います。

-

賃料の徴収と支払いの方法(2段階方式)

-

金納の場合

機構は耕作者から当該年の賃料を徴収し、その後機構が地権者へ支払います。

地権者 口座振込依頼書兼委任状

- 金融機関名

- 口座名義人

- 口座番号

「賃料金額」のほか賃料受取の口座情報を記載

耕作者 貯金口座振替依頼書

指定金融機関から毎年指定日に機構が徴収※契約期間中に相続等が発生し、契約者の変更が生じたときは、相続人等の名義で書類を作成し直すことが必要となります。

耕作者 11月10日の徴収

地権者 11月末日までの支払い

※徴収日が、土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。

-

物納の場合

耕作者が、毎年12月末日までに直接、地権者に物納し、1月15日までに機構に「納入済み」の報告を行います。

-

-

賃料の税法上の取扱い

- 地権者が受け取る賃料は、「不動産所得」として扱われます。

- 耕作者が支払う賃料は、農業所得計算上の「必要経費」として扱われます。

-

- 契約の変更手続き

-

「2段階方式」における地権者と機構間及び機構と耕作者間の契約の変更は、地権者と耕作者の合意によることが前提となります。これを受けて、機構は県及び市町と協議の上、手続きを行います。

「一括方式」における契約の変更は、相続による契約者の変更の場合のみで、地権者と耕作者の合意により手続きを行います。その他の変更については、一旦契約を解約後再契約を行うこととなります。

- 解約手続き

-

2段階方式における機構と耕作者間の契約を解約する場合、次の耕作者が決定していないときには、原則として地権者と機構間の契約も解約します。この際、「地域計画」の協議等を通じて次の耕作者を決めていく必要があります。

一括方式における解約は、地権者と耕作者の合意に基づきその手続きを行います。

- 果樹・施設等農地附属物が有る農地の原状回復について

-

契約を中途解約する場合や契約満了後契約を更新しない場合の原状回復について、地権者・耕作者は、次のとおり手続きを行うこととし、公社及び市町、農業委員会等関係機関は、円滑に手続きが進むよう、必要に応じ、連携して指導・助言を行います。

-

耕作者は、貸借契約締結当時に地権者と申し合わせた内容で原状回復を行う。

-

地権者は、上記(1)の原状回復の状況を確認する。

-

- 契約期間満了の通知

-

2段階方式においては、契約終期の6ヶ月前を目安に機構から地域計画の策定主体である関係市町に契約期間満了の通知を送付するとともに、当分の間、耕作者に対しても通知文書を送付します。

- 契約期間満了後の再契約

-

契約期間満了の通知を受けた耕作者は、地権者と今後の契約について協議し、引き続き貸借する場合は、市町に連絡し新規契約時と同様に関係書類を作成し手続きを行います。

地権者が耕作者との契約を希望しない場合は、地権者自身が耕作するか、市町担当者や地域の農業委員・農地利用最適化推進委員等と相談し、新たな耕作者を探します。

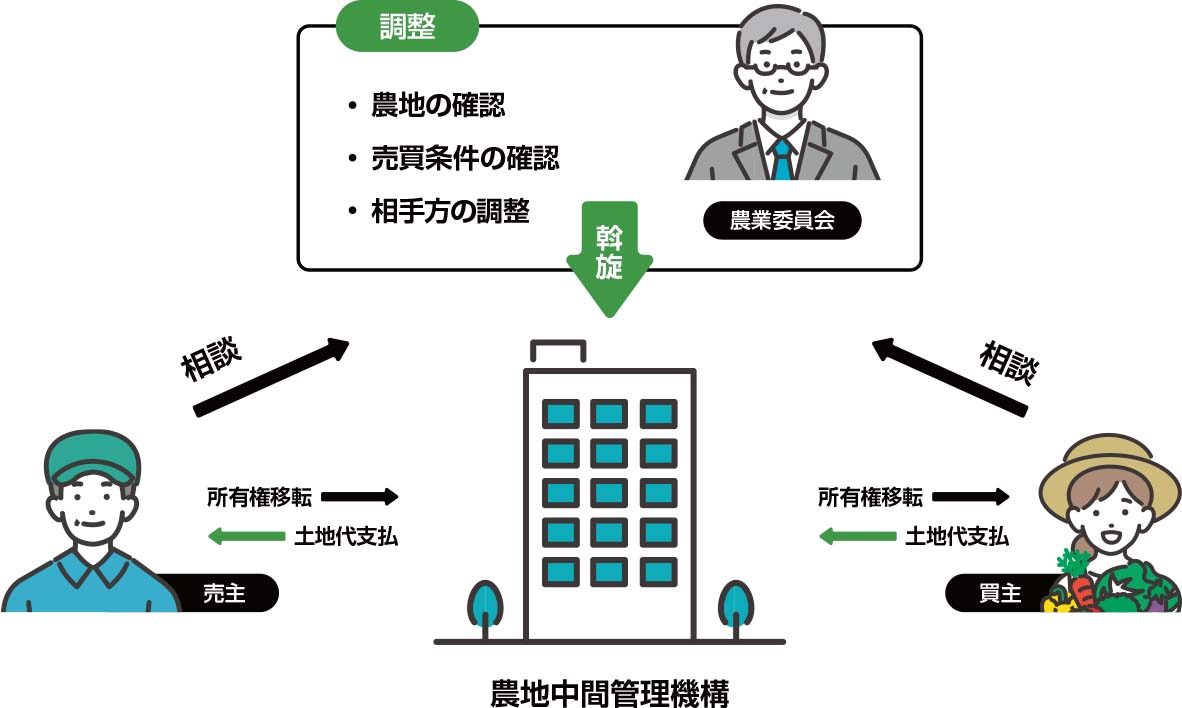

- 農地中間管理機構の特例事業(農地売買等事業)

-

基盤法第7条の規定に基づき農地売買等事業を実施します。

-

基本方針

- 機構法による農用地利用集積等促進計画に基づく手続きを原則とします。

- 農業委員会のあっせん等の取組みをベースに事業を進めます。

-

農地売買等事業の要件

農地売買を行うための補助事業は、次の2つがあります。

農地売買等支援事業(国庫) 農林地売買等事業(単県) 農地要件 概ね1,000m2以上の農用地

地域計画区域内かつ農振農用地区域内の農用地

農振農用地区域内の農用地

ほ場整備対象(見込み)農用地

or

まとまった農用地(効率的農作業可能)ほ場整備事業に係る売買は優先実施(従前地売買)

買主要件 地域計画において、対象農地の農業を担う者と位置づけられ、かつ下記のいずれかの担い手要件を満たす者

- 認定農業者

- 特定農業法人

- 基本構想水準到達農業者

- 認定就農者

次のいずれかの者

- 認定農業者

- 特定農業法人

- 基本構想水準到達農業者

- 認定就農者

- あっせん基準を満たす者

-

事業実施のための情報共有

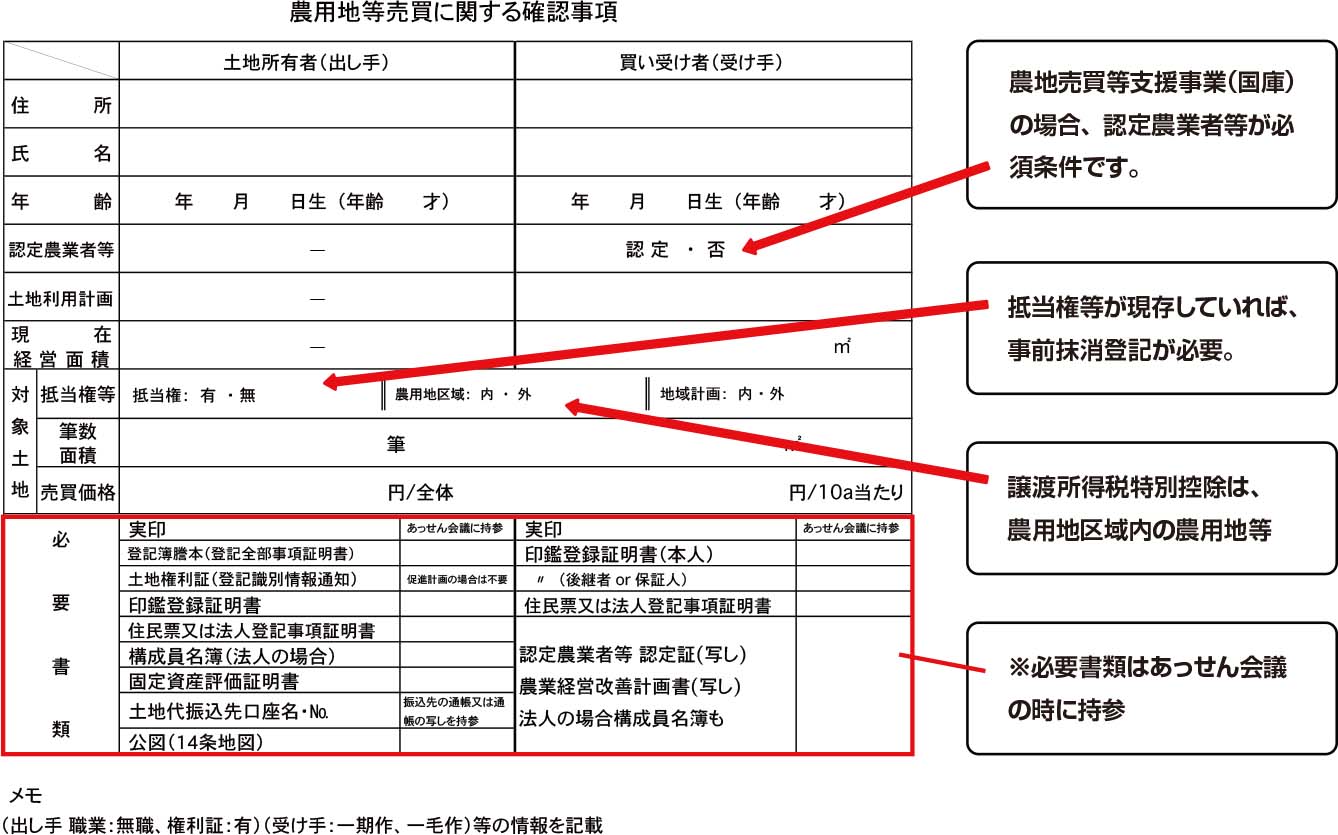

農業委員会が農業者(売主、買主)から相談を受け、農業委員会あっせんによる機構活用の売買を計画される場合、農業委員会は下表の「農用地等売買に関する確認事項(農地売買等事務に係る事務処理要領の様式1)」を確認、調整しながら、機構へ連絡し、機構とともに売買事業実施の準備を進めていくこととなります。

-